Журнал «Кино-фот»: полный электронный архив (1922-1923)

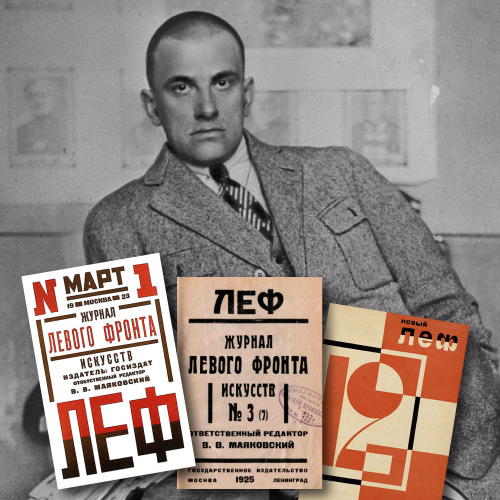

Конструктивистский журнал «Кино-фот», выходивший под редакцией художника и теоретика искусства Алексея Гана, объединял вокруг себя радикальных кинорежиссёров и литераторов. В журнале публиковались Владимир Маяковский, Дзига Вертов, Леонид Кулешов, Николай Тихонов, Борис Арватов. Иллюстрации для журнала готовили художники Александр Родченко и Варвара Степанова. Журнал задумывался как еженедельный, тем не менее 1 раз в неделю он никогда не выходил. Первый номер «Кино-фот» вышел в августе 1922 г., до конца года вышло еще 4 номера журнала. Последний номер (№6) вышел в январе 1923 г. После этого издание журнала было прекращено.

В первом номере журнала киновед Ипполит Соколов назвал кино «центральной проблемой философии, науки и искусства» ХХ века. По его мнению, кино должно заменить газеты, утвердиться в школе, стать помощником ученых различных специальностей, международным языком будущего. Алексей Ган в программной статье «Кинематограф и кинематография» провел разделение между двумя понятиями, указанными в заголовке его статьи, связав кинематограф с прошлым и настоящим, а кинематографию с пролетарским будущим. Дзига Вертов в том же номере журнала пошел еще дальше, фактически отвергнув и кинематографию. Он назвал кинематографистов «стадом старьевщиков, недурно торгующих своим тряпьем» и противопоставил им «киноков», истинных подвижников киноискусства, прежде всего, самого себя и своих товарищей.

Вертов и другие авторы «Кино-фот» выступили против игрового кино, настоящим кино они считали только кино документальное. Журнал публиковал рецензии на серию новостных документальных фильмов (кинохроники) «Киноправда», которую выпускал Вертов и его коллеги в 1922 г. Авторы «Киноправды» стремились сделать ее кино-аналогом газеты «Правда». Согласно их замыслу 20-минутная кинохроника должна была не просто сообщать новости, но и быть «коллективным пропагандистом, агитатором и организатором». Всего вышло 23 серии «Киноправды». В рецензии на 13-ю серию «Кино-фот» писал, что основная задача советской кинематографии, это фиксация революционного быта на экране. Для этого кино нужен «свежий работник», который «не зацапан потными руками прекрасного» и может создать «кино-газету» и «кино-журнал» для масс.

Взгляды авторов «Кино-фот» были слишком радикальны для большинства деятелей советской культуры. В 4-м номере журнала вышла статья с говорящим названием «Мы знаем, что наши товарищи нас не слышат». Анонимный автор статьи признавал: «Мы знаем, что граждане в среде которых мы живем, нас не любят». Несмотря на все старания «Кино-фот», «завтра могут появиться тысячи русских и заграничных художественных кино-картин». Автор соглашался с тем, что «новая кинематография» находится в трудном положении, но выражал готовность принять бой с «кино-дельцами, киностарьевщиками, кино-подагриками и кино-спекулянтами». Хотя точка зрения журнала не нашла понимания у современников, его материалы до сих пор вызывают интерес у историков и любителей кино. Статьи, публиковавшиеся в «Кино-фот», можно назвать классикой теории кино и теории искусства.